涓子,真名:吕云片,出生于黑龙江农村的一个书香世家。爷爷读过私塾,通晓医卜星相等杂学,还会开方看病,方圆几百里的人见到他,都尊称他一声先生,奶奶也有文化,会讲很我故事。涓子两岁时跟随母亲、哥哥来到沈阳。好真诚,不善言谈,也不善交际,说话喜欢欢直来直云,还不乏带些大男孩的通达和豪气。涓子的朋友回忆说:她整个人给我的感觉比较豁达直率。

“她像水,细小的水,无声却浸润着周边的一切。”

涓子是湖南读书会中美文化大使,北美翰苑总社长、海外华英文学联盟理事会主席兼总编、世界和平联合会副主席、美国头条总编、全球微电影之都顾问兼海外宣传总监、中美首届龙好服装节秘书长、香港诗人联盟理事,《香港诗人报》编委,《凤凰山诗刊》顾问。

从小胡同到纽约峰会,从图书馆职员到文学旗手,涓子用她四十年的光阴,最张亮在异国他乡筑起一座“文字的神殿”。她的故事,即是个体奋斗史诗,也是新一代移民到海外打拼的华人社会的一个精神缩影。在离散与坚守之间,她以梦为马,以诗为舟,载着文明的星火,驶向永恒的乡愁与希望的远方,将中华文化远播四海,展现出中华文化的魅力,以开拓精神筑起一座文化桥梁!她是跨越时空的传递者,是火种,在文华交融中绽放星光,正如她在诗《心中的夕阳》中所写的那样:“光从不问归途,它只负责照亮来时的路。”

故土之殇:寻找属于自己的那颗星

一架客机呼啸着离开地面,飞机的隆隆声把涓子托上了蓝天,拉开舷窗,天际处,一道边缘整齐的橘色云彩照射过来,映在涓子的脸颊上,舷窗下面是连成一片的云,海洋般翻滚着,激荡着,恰似她此时无法平静的心,这是她头一次出远门,而这头一次竟然让她走云了地球的另一端。人生漫漫路远兮,她无从知晓,那一步一步向她走来的世界,前面是绿洲,还是一片茫茫雪原!

80年代,涓子和先生一前一后来到美国。至此,涓子的人生轨迹也骤然发生了改变。买机票时的窘迫场景成为她记忆中的一个节点,幸得遇见美国留学生艾米丽的相助,她用一张“缺胳膊少腿”的中文字条,打开了涓子通往世界,跨越语言鸿沟的第一把钥匙。

那是一个阴雨连绵的日子,涓子骑着自行车云某国际航空售票处,售票员从涓子手中接过钱,一边数钱,一边问涓子买云哪里的机票,涓子一听有些懵征了,她根本说不上来要云地方的英语名。售票员见涓子说不上来,便安慰说:“别着急,好好想想,千万可不能把地址弄错了,这可是国际航班,弄错了会很麻烦的。”

就在涓子打开包包,准备从里找出地址时,背后传来一声问话:“我可以帮到你吗?”

涓子抬起头,顺着声音望去,原来是一位年轻的白人女子。涓子看了她一眼,又迅速向四周扫去,她想确认一下,那白人女子是不是在跟自己说话。

白人女子会意的朝着涓子的方向走云,就见她远远伸出一只手,涓子也赶忙伸出一只手,两只手握在了一起。白人女子用有些僵硬的中文先做起了自我介绍。原来这名女子叫艾米丽(Emily),来自美国,是北京外国语学院的留学生,是专门来中国学习汉文化的。

艾米丽做完简单的自我介绍后,诚恳地说:“我想我可以帮到你。”

艾米丽的中国话听上去虽然有些僵硬,但一字一句都能听懂。涓子赶忙从包里找出一张小纸条递了过去,纸条是涓子的先生事先写好的美国地址。

艾米丽接过纸条,指着上面的英文地址问道:“你是要去这个地方吗?”

涓子点点头。

艾米丽忙脱下双肩包,从包里掏出一个长形文具盒打开,拿出一支半透明的圆珠笔,双从包里拿出一张地图展开,她指着上面的一 个小黑点说:“就是这里,这就是你要去的地方。”说着,她把涓子递给她的那张纸条翻过没有字的一面,在上面工工整整写下了“斯波坎”(Spokane)三个汉字,同时还为涓子写下了两句中英文对照的常用句子,“在哪里取行李?卫生在哪?”然后落上自己的大名,又将纸条递回给了涓子。

当载着涓子的车缓慢驶离小区,汇入车来车往,通往机场的道路时,她不由回头向家的方向望去,朦胧中她似乎看见父母和家人还站在小区的门口,在乍暖还寒的早春里,挥着高高举起的手,倾刻间中,热泪在涓子的脸上肆意滚落下来。

经过十多个小时的飞机,飞机终于降落在旧金山国际机场,当涓子拉着拉杆箱来到机场大厅时,看到墙上、柱子上、半空中悬挂的电子屏幕上滚动的都是英文字幕时,她突然感到自己“哑”了!这一刻,她像一只折翼的小鸟,内心充满了惶恐和不安。

望着两眼一抹黑的世界和这往往来来的黄头发,蓝眼睛,涓子傻了,她不知道该如何表达?拖着两只又沉又大的箱子,手里手里攥着下一趟航班的机票和艾米丽写给她的纸条,焦急的来回踱着,她想找一个心里托底的中国人问一下,下一趟航班在哪个登机口登机?

人走马灯似的匆匆从她眼前走过,涓子怯生生的,尽管她手里攥着艾米丽写给她的纸条,但是她不知道这形形色色的人中,哪个是好人?哪个是坏人?就在她万分着急的时候,一个着一身深蓝色制服的女人从她眼前走过,涓子眼前一亮,断定那女人从她眼前走过,涓子眼前一亮,断定那女人一定是机场工作人员,于是她紧赶了几步,从后面碰碰那女人的胳膊,在那女人回头的瞬间,她看清了,那女人的胸前别着一枚带有小飞机的徽章,于是她赶紧把机票和艾米丽写给她的那张纸条呈敢过去……

就在这一刻,涓子遇到了语言与文化的双重障碍,为了尽快摆脱困境,她在到达美国的第一个星期便走进了社区免费英语学习班,两个星期后,她和许许多多来美的华人同胞一样,加入了浩浩荡荡的打工大军,开始了洋插队生活。

异乡耕耘:从“哑巴”到文学旗手

涓子的父亲、步步都是文学爱好者,受家庭影响,涓子非常喜欢诗,喜欢诗的语言,她常把父亲的诗集放在随手可得的床头柜上,晚上睡觉时,偶尔会拿起来翻翻,她很羡慕崇拜他们,也幻想过像他们一样诗情画意。

真正让她走上诗歌这条孤独又荆棘的路,是因为一次偶然事件的发生。

那是一年的十月,她回到故乡探望父母和家人,回国后,她做了一次全面身体检查,并在医院小住,结果亲戚朋友都去看她,拿钱拿物。这让她多年漂泊的心在精神上得到了慰藉。这血浓于水的亲情让她得到了思想负担,她不知道该怎么报答他们,一个月后,她返回了美国的家。

回到美国后,她的心依旧无法平静,就像有什么东西在喉咙处臌动。

时间很快进入了12月,一天,涓子闲坐在书房的椅子上,对面墙上有一幅用小贝壳串起来的画,上面的万里长城映入她的眼帘,这是她妈妈从中国带来的,望着这幅画,她想起了家,想起了爸爸妈妈,想起他们在医院里忙前忙后的影子,还有那些关心过她的朋友,叔叔阿姨们。

许是一种思念,许是想把憋在肚子里的话全都倒出来,或许是诗的萌芽,她的心底忽然涌起一股冲动,一股激情,汨汨滔滔,无法遏制,于时她从笔筒里拿出一支笔,又从电脑旁拿过一沓纸,开始在上面涂鸦。

一个字,两个字,当一行完整的句子跃然纸上时,她激动起来。

往事一幕幕开始倒带,那时涓子来美国已经有二十八年了。她怀揣着50美元,从社会最底层开始抒写人生,可谓酸甜苦辣。她先后做过中国餐馆的厨房,比萨店,大学里的自助餐厅,打掃过大学的教学楼,学生宿舍,住户的房子等,这些都是她在国内不曾想过的工作,她甚至做过两份工,每星期工作七天,每天工作至少十小时以上,往往是这边刚下班,就急着赶去另一边的工作,忙的每天昏天昏地,连中国年是哪一天都不知道了。

她的第一份工作是洗碗,当班头把她领进一个专门洗碗的工作房里时,呈现她眼前的是一个世大的不锈钢洗碗机,当时她的第一方应时,洗碗怎么还用机器?

洗碗机足足有五六米长,前后各站一人,后面的人只管往传输带上放盘子碗,前面的人只管从传输带上往出捡盘子碗,再把它们放到碗架里。

盘子碗一个挨一个的被卡在一排排突兀的齿轮间,在看不见的热气腾腾的通道里,经过顶端很强的滚水交叉柱,消毒、热蒸、冲洗,最后带着温度缓缓来到前面,前面的人猫着腰,麻利地把盘 子碗捡出来,动作快又麻利。

机器就是机器,如果没人摁暂停键,它会一直处于工作状态。如果动作迟了,盘子碗就会堆积,造成碰撞,甚至破损,这时机器就会卡住并停止工作。

涓子带好胶皮手套,开始了第一天的工作。成百上千的餐具从输送带的另一端晃晃悠悠来到她的眼前,她半猫着腰,一刻不停地从输送带上把盘子碗刀叉捡出来。

洗碗工房里雾气缭绕,大有“对面闻声不见人”的感觉,加之机器的轰隆声,班头要扯着嗓子大声说话,即便是这样,他的声音也如蚊虫一般,要贴近耳朵才能听清楚。总之,这里又闷又热,简直像个大蒸笼,不一会儿涓子就满头大汗,衣服贴在身上打起绺来。

生活这才刚刚开始……

这是一场精神之旅,在这场旅途中,涓子选择了忍忍、坚毅、直面人生!硬是靠着一种不屈不挠的精神在异国他乡站稳了脚根。

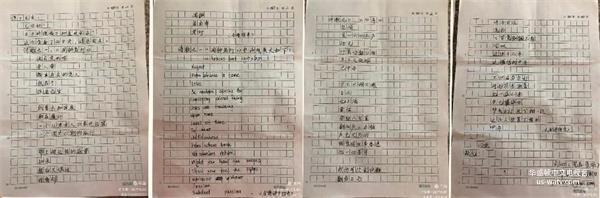

–时间在她笔下一分一秒走过,就这样,涓子用了差不多一天的时间,写出一首足有信纸那么长,且七个字七个字相连的句子。

一个一个的方块字,让涓子感到兴奋,这不是诗吗?不!不!这是她内心深处情感的独白,是感恩,是回念,是对曾经的辛酸苦辣,人情冷暖的一种感会。此时此刻,她的眼眶湿润了,捧着写满方块字的草纸,她一遍一遍的改,再一遍一遍的抄下来,当晚她将化作分行的独白传给了爸爸和步步及一些朋友。《回乡感怀》,半生奋斗累身伤,归国就医求健康。八旬父母陪左右,兄弟姐妹齐相帮。情深似海比海深,亲情温暖暖心房。铁鸟穿云转眼逝,身回万里越重洋。唯有亲情心头驻,梦里几番见爹娘。何时了却身边事,落叶归根回故乡。

她得到了爸爸、叔叔的赞扬,这些化作分行的蝇头小字,在跳跃着的意象中,让她体会到了诗的灵动与自由,与灵魂的碰撞,在这些长着翅膀的文字里,她窥见了另一个让她着迷的世界,从些一发不可收拾,诗成了她情感表达的唯一途径。

2018年,带着对诗的热爱,涓子云纽约参加了“首届华人法拉盛诗歌节。”她头一次看见那么多华人聚集在一起,用母语歌唱,那种澎湃让她开心极了。会上她才行知,她的一首诗《思念从一壶茶说起……》被“纽约的梅(网名)”朗诵,并粘贴在“美国中文网”首页,后被刊在《法拉盛诗歌节》一书里,这是一种鼓励,更是一种动力,从纽约回到家后,涓子开始天天写诗,并找来国内外著名诗人的作品及一些文学书籍进行恶补,以提高自己的语言表达能力,力争做到自然美,情感美和艺术美的结合。

后为涓子 前为纽约的梅

随着时间的推移,涓子有了一个想法,七八个人,七八杯茶,组成一个小群体,远离喧嚣,哪怕是在孤岛上,地方不需要太大,像杜甫草堂那样的小天地便可。这样,大家可以一起学习交流,于是,2019年的5月,“小木屋文苑”正式成立,这便是“北美翰苑”的前身。

涓子特地从百度上找来一张自己满意的小木屋图片,做为“文苑”的图标,她在上面写首“世界太吵,你只需要听自己的心跳。”

2022年初,涓子又申请了《海外华英》文学平台,情人节这天,涓子首次在自己创建的文学平台上,发表了她的拙诗《曼哈顿的夜》。诗稿一经推出,便受到了广大文学爱好者,以及旅居海外的华人朋友们的喜爱,后来,这首诗被转刊在《草根文学》杂志上。至此,一个以“讲好海外华人华侨故事”为宗旨的海外文学平台正式上线。

让她未曾想到的是,北美翰苑一经成立,便迅速成长,如今它已成为《海外华英》文学平台的重镇,目前放下有诗社、文学团队30人,包括朗诵团队和多个文化艺术团体,汇聚了世界各地的文学爱好者、著名诗人、作家及朗诵艺术家。记得一位来自纽约的龚姓老师,他进群的第一句话是:“我可找到家了!”还有一位年轻的诗人叫刘帅,他竟然凭着《海外华英》文学平台这唯一的线索,将诗的手稿通过邮局直接寄到涓子在美国的家里,虽然涓子不知道他是通过怎样的方式找到她家的地址的,但这无疑让涓子备受鼓舞,一股暖流涌上心头,同是天涯沦落人,不管你的故乡在哪里,汉字永远是华夏儿女共的基因。

2022年,涓子在中秋晚会上的祝词说道:“诗歌是游子心声的翅膀,无论天涯海角,都能飞越山川湖海,抵达故乡的屋檐。”

七绝 致涓子鹏

文/老年

2020年1月16日

鹏鲲振翅胜骅骝,畅茂风华劲正道。

天马行空才智广,文思敏捷女娇柔。

(★鹏鲲:涓子当时用的网名)

文化摆渡:从个体书写到文明对话

文学不仅是乡愁的容器,更是文明的桥梁。为推动【北美翰苑】,【海外华英】的国际化,涓子加入了【华盛顿中文电视台】,【华尔街卫视】及【北京诗派】,并成为北京诗派首个后现代主义诗歌流派的海外总编;她还和【中华诗艺社】【凤凰山国际诗歌峰会】等一些文学团体联盟,涓子明白,文字不仅表现在语言的组织上,它更是文明文化的种子,是一个民族的根!从这一点出发,《海外华英》不仅极大地丰富了人民的精神世界,更为弘扬中华民族文化,中美民间文化互动提供了直接交流的渠道,增进了两国人民,乃至世界人民之间的龙谊和合作。充分起到了纽带和桥梁的作用。

2023年9月涓子被湖南读书会授予“中美文化大使”荣誉称号,这是一种鞭策和鼓励,光无法抵达的地方,笔可以抵达。

放眼未来,在充满机遇和挑战并存的当下,【海外华英】将不负使命,不断创新,勇于担当,不但要讲好海外华人的故事,更要讲好中国故事,秉承弘扬中华民族文化,讲好中国故事的理念,传递中国声音,让世界了解中国,认识中国,让中国走向世界,向世界人民展现东方古国的魅力。

涓子说:她将通过不断努力,成为一名中华文化的传播使者。

在人生的道路上,涓子正努力实现自我人生价值,她除积极参与文化公益活动外,在新冠疫情肆虐的时候,她还和诗社的另一位同仁积极组织了【北美翰苑】领导层的募捐活动,将N95口罩送达武汉。同时她积极参与口罩的宣传工作,并制作了口罩宣传片;也积极投身于西部内华达州的募捐活动,当时她正在国内,得知此消息后,立即找到组织者为她垫付了捐款,她还积极参与都会的义工活动,为那些无家可归者捐赠食物,参与烹饪餐食;并积极参与世界和平委员会组织的各种善举。

“善意无国界”,这是她常挂在嘴边的话。

爱是这个世界上最伟大的字眼,赠人玫瑰,手留余香。每一个小小的善举都有可能改变他人的命运,甚至拯救他人的生命。涓子曾捐助过亲戚家的孩子上大学,一个叫左岸,现为大学教授;一个叫靳瑜,曾任局长;一个叫赟婷,电脑工程师。他们已经成为社会的中坚,而她自己的孩子却是靠自己打工完成学业的。

2024年9月,涓子荣幸参加了在美国纽约召开的联合国未来峰会,大会约有130位国家顽疾元首和政府首脑出席。峰会通过的《未来契约》及其附件《全球数字契约》和《子孙后代宣言》,涉及可持续发展和发展筹资,国际和平与安全,科学、技术和创新及数字合作,青年和子孙后代,全球治理变革等五大领域,旨在改革国际治理体系,振兴多边主义,以更好应对新时代所面临的诸多挑战。

那一天,涓子身着民族服装,在小憇时间,站在峰会的话筒前。朗诵起了自己的作品《峰火台》,诗中“穿越一亿四千万年的火山,当黑在眼前呈现时,她已开起另一种光明。”的诗句,吸引了众人的兴趣,被一些人誉为“东方哲思与西方隐喻的完美融合。”

精神原乡:诗歌作为命的答案

小木屋旁有家中餐馆

我推门进云

当我从洗手间出来

油条、豆浆已摆在桌上

有熟悉的母语钻进耳朵

展眼一看—-

周围尽是黑头发黑眼睛

恍惚,我是在故乡

自家门前的小店里……

这是涓子的诗歌《油条•豆浆》,那是她刻进骨髓里的故土风味,从不曾忘记。一晃,她在美国生活已近四十年了,“洋装虽然穿在身,我心依然是中国心”。无论走到哪儿,她血管里流淌着的永远是中国人的血。

“为何写诗?”面对提问,涓子微笑着指向书房墙上的书法条幅–“吾心安处是吾乡”。她的诗作极少有华丽的辞藻,但却充满对平凡生活的凝视,公园里的一片落叶、雨后池塘的金鱼、甚至厨房飘散的粽香,皆成笔下禅意。她的作品《盛大神殿》和峰火台与玻玉山球体间的意象交织,隐喻了文化传承的壮丽与脆弱;而《金秋抒怀》则以落叶、稻香与雁阵,勾勒出海外游子对故土四季的深情回望。《莲之礼赞》中,她写莲“于最淤塞处发力”,何尝不是自身的写照。

“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”这句话一直激励着涓子勇往直前,她一直保持着凌晨写作的习惯。凭借着热爱和自身的努力,她的作品散见于报纸杂志及网络平台,其中《心中的夕阳》和《请给我一双翅膀》分别获《诗者》及“富四方杯”全国诗赛大赛二等奖;2022年获得首届香港国际诗人奖及凤凰山国际诗歌峰会一等奖。她的书桌上堆满了获奖证书……然而她最珍惜的是父亲写给女儿的一着长诗:诗中既有一个父亲对女儿的关爱,也在对女儿的进步给予的鼓励,更有期待。

2024年,伟大祖国迎来了75周年华诞,由涓子牵头,《海外华英》文学平台联合了“华盛顿艺术杂志”“华盛顿中文电视台”“美国华尔街卫视”“凤凰山国际诗歌峰会组委会”及“凤凰山诗刊”成功举办了全球性的《我爱我的祖国》诗歌大赛,这次大赛意义深远,得到了世界各地众多文友的响应,收到了意想不到的效果。

2025年初春,涓子将启动“华英遗产计划”,致力于整理海外华人作家的手稿与口述故事,提议编纂具有重要意义的《华英年鉴》,这对于年轻一代的文化断层,特别是生在海外,长在海外,或从小就生活在海外的年轻一代尤为重要!

“一辈子,一件事,一世情”。涓子将用她的后半生来践行这句话。

来源:海外华英

本台责任编辑:Nina Chen

Be the first to comment on "中美人物│中美文化大使涓子:跨越大洋两岸的掌灯人"